公務員が病気休暇を取得したり、休職するとデメリットあるかな?

取得できる期間や給料も知りたいな。

公務員の病気休暇や休職は年々増加傾向で、その半数以上が「精神及び行動の障害」が占めています。

X(Twitter)で「体調不良で休みます」っていうツイートよく目にしますね。

「自分は大丈夫」と思っている方でも、メンタルを崩してしまう可能性は十分あります。

そんな時は、心身を整える期間として、「病気休暇」「休職」という制度を活用しましょう。

私も市役所職員の時に休職制度を利用しました。

公務員は他のサラリーマンに比べて圧倒的に恵まれた制度があるので、活用しなければ損です。

病気で働けなくなっても、すぐに仕事を失うわけではありません。病気休暇を利用すれば、給料や手当を受け取りながら治療に専念することができます。

しかし、病気休暇を利用するにはいくつかのデメリットもあることを理解しておく必要があります。

- 公務員の病気休暇と休職の違い

- 公務員の病気休暇、休職の期間と給料

- 公務員の病気休暇、休職のデメリット

- 公務員の病気休暇と休職の現状

私は市役所職員時代から合法的な副業をバリバリして、公務員の手取りを超えて、現在はフリーランスとなりました。

私の家族は子供2人、ママ(パート主婦)、犬(チワワ)の5人家族です。

公務員は安定しているからって、大卒で市役所職員になったけど、給料安すぎません?

39歳で退職しましたが、その時の手取りは30万円を切っていました。

このまま公務員として定年退職を迎えても、

「何もスキルもなし」

「遊んで暮らせるお金もなし」

真面目なだけの公務員はマジで損します。

公務員の病気休暇と休職の違い(期間と給料)

公務員が病気(精神疾患・うつ病)や怪我で休みを取るには、「病気休暇」と「休職」の2つの制度があります。

病気休暇は病気やけがで短期間働けないときに使います。

一方、休職は病気やけが、あるいは精神的な問題で長期間働けないときに使います。

公務員の病気休暇と休職制度の大きな違いは、「期間」と「支給される給料の金額」です。

| 期間 | 給料 | |

|---|---|---|

| 病気休暇 | 最大90日 | 100%支給 |

| 休職 | 1年間 | 80%支給 |

| 休職 | 1年~2年半 | 3分の2支給 (共済から傷病手当) |

| 休職 | 2年半~3年 | 無給 |

病気休暇は、最大90日間取得でき、その間の給料は病気休暇前の給料が100%保証されます。

病気休暇の90日で復帰できない場合は、最大3年間取得できる休職を利用することで、最初の1年間は80%、次の1年半は3分の2の給料が保証されています。

3年間は失職することがなく、体調が回復すると職場復帰が可能となります。

ここからは、それぞれ詳しく解説してい行きますね。

公務員の病気休暇とは

この章では、病気休暇について詳しく解説します。

公務員の病気休暇とは

公務員が病気等で長期に休む場合、特別休暇として「病気休暇」が取得できます。

国家公務員の場合は、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で以下のように定められています。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

第18条【病気休暇】病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

引用元:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

地方公務員の場合は各地方自治体ごとに条例で定められています。

公務員の病気休暇の期間

病気休暇は、病気の治療に必要であると認められれば取得することができ、以下のように規定されています。

人事院規則15-14 病気休暇【第21条】

病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。(中略)連続して九十日を超えることはできない。

人事院規則15-14

「特定病気休暇」に分類され、取得期間の最大は90日間となります。

しかし、1週間以上にわたり病気休暇で休む場合には、医師の診断書が必要にです。

1週間以降の欠勤はただの病欠扱いになってしまいます。(各自治体の条例を確認してください。)

長期的に病気休暇を取りたい人は、必ず医師の診断を受けましょう。

病気休暇では、勤務していない土日祝日もカウントされる

国家公務員の人事員規則では、病気休暇を取得する場合、「勤務しない土日もその日数に含む」という見解になっています。

病気休暇の期間計算に当たって「1日」となる日について

(3)特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」も、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられることから、原則として、特定病気休暇を使用した日とみなして、「1日」と計算すること。

引用元:人事院規則「病気休暇の取扱いについて」

確かに…休日を除いてしまうと、4か月くらい休めそうですねよね。

公務員の病気休暇の取得方法【診断書が必要】

有給休暇と同じく事前に申請し、1日または1時間単位で取得できます。

ただし、7日を超える病気休暇を取得する場合は、「医師の診断書」または「その他勤務しない理由を十分に明らかにする書面」の提出が必要となります。

診断書には、以下の事項を記載してもらいましょう。

- 診断を受けた者の氏名

- 診断した医師の氏名及び医療機関名

- 診断日

- 療養期間

- 傷病名【不詳でも可】

自治体によっては診断書を不要としているところもあるため、事前に人事担当者に確認しましょう。

公務員の病気休暇中の給料【90日は給料保証】

病気休暇は有給の特別休暇とされており、公務員の場合、90日間は100%の給与が保証されながら療養に専念することができます。

さらに手当等(地域手当、住居手当等)も含めて全額支給されます。

通勤手当は、その月に1度でも出勤していれば1か月分支給されます。

ただし、病気休暇等で、その月に1度も出勤しなかった際には、返金が必要となる場合があるので、注意が必要です。

一般的な中小企業では考えられないほど制度が充実しています。

公務員の病気休暇中のボーナス

病気休暇中のボーナスは在職期間に応じた割合で支給されます。

ボーナスの計算方法は以下のとおりです。

【支給額】 = 期末手当基礎額 ✕ 期別支給割合 ✕ 在職期間別割合

このような計算式で算出されます。そして、在職期間別割合は以下のように定められています。

- 6月~11月

- 12月~5月

それぞれの6ヶ月間の在職期間によって支給額が変わります。具体的には以下の通りです。

| 在職期間 | 支給割合 |

|---|---|

| 6か月 | 100% |

| 5か月以上6か月未満 | 80% |

| 3か月以上5か月未満 | 60% |

| 3か月未満 | 30% |

例えば、10月から病気休暇を取得した場合、6月~9月までの4ヶ月間は働いているため、12月のボーナスは通常の6割が支給されます。しかし、その後は職場に復帰するまでボーナスの支給はありません。

公務員の病気休暇がリセットされる場合

病気休暇を取得していた職員が回復して職務に復帰したが、病気が再発して再び病気休暇を取得することとなった場合、復帰した日数によってはクーリング期間制度が適用されます。

人事院規則15-14 病気休暇【第21条第2項】

連続する八日以上の期間連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

人事院規則15-14

この制度は、病気休暇を断続的に繰り返して取得するという濫用を防止するためのものです。

具体的には、連続する8日以上の期間の病気休暇を取得した職員が、その病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間(クーリング期間)に、再び病気休暇を取得したときは、前後の病気休暇期間を通算するというものである。

これは、復帰後休みがちな職員についてはしっかりと仕事ができるのか判断するための制度と言えます。

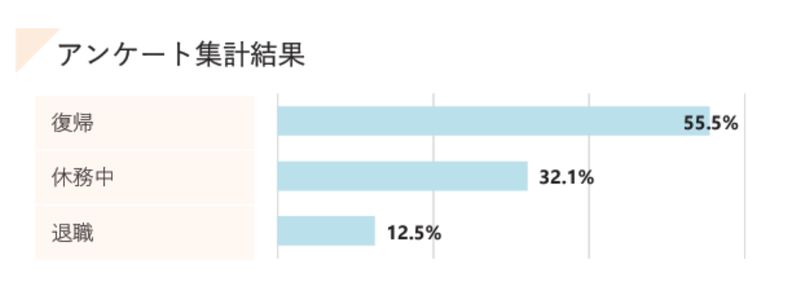

下のアンケートから見てわかるように、一度休職した方は、再度休職する割合は高いですね。

病気休暇(3ヵ月)→20日間勤務→病気休暇(2回目)

コレならありなんですね。

>>公務員から転職する7つのデメリットと後悔する3つの理由を完全解説

公務員の休職とは

病気休暇を取得後、90日間では療養期間が十分でない場合、「休職」に移行するケースが多いです。

ここでは、「休職」について詳しく解説します。

公務員の休職とは

公務員の休職は、国家公務員法や地方公務員法に規定されています。

国家公務員法では、以下のように、「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」という表現がされています。

国家公務員法第79条

【本人の意に反する休職の場合】職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 刑事事件に関し起訴された場合

引用元:国家公務員法第79条

各自治体の条例により「休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。」こととなっています。

3年間の休職期間で復帰できなければ、分限免職(地方公務員法第28条第1項第2号)にするか、自己都合退職をすすめられることになります。

「休職」は免職処分の前段の猶予措置とも考えられます。

国家公務員法第78条

【本人の意に反する降任及び免職の場合】職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

引用元:国家公務員法第79条

これらの処分は、いわゆる公務員の「分限処分」とされるものです。

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職である日本の公務員で、勤務実績が良くない場合や、心身の故障のために、その職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合など、その職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的として、その職員の意に反して行われる処分のこと。

引用元:ウイキペディア

休職は基本的に制度上3年となっており、3年経過後は分限処分により辞めさせられる、または自己都合退職をすすめられることになります。

公務員の休職の取得方法

休職には、以下の流れで手続をします。

- STEP1医療機関で「療養が必要」であることの診断書を書いてもらう

- STEP2休職願を人事課へ提出

休職願の様式に必要事項を記入、診断書を添えて提出

- STEP3人事課で承認後、休職に係る発令通知書を受け取る

公務員の休職中の給料

休職期間は、最長3年となっていますが、休職1年目は給与の80%が支給されます。

休職期間が2年目に入ると無給となりますが、健康保険制度から給与の3分の2の「傷病手当金」が1年6カ月間支給されます。

そして、その後6か月間は、自治体からも共済組合からも給料や傷病手当金の支給がないため、無給の状態となります。

| 期間 | 給料 |

|---|---|

| 1年 | 80%支給 |

| 1年~2年半 | 3分の2支給 (共済から傷病手当) |

| 2年半~3年 | 無給 |

公務員の休職中は地方共済組合からの手当がもらえる

公務員が休職し、1年を超えた場合は、制度上は無給となります。

しかし、地方共済組合からおおよそ3分の2の手当が支給されることになっています。

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護などで勤務を休み、これにより報酬が支給されないときは、その事由により「傷病手当金・傷病手当金附加金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」の休業給付が支給されます。

公務員の休職中のボーナス

休職期間中であっても賞与がもらえます。(休職して1年間のみ)

ただし期末手当のみで、勤勉手当の支給はありません。

公務員の病気休暇、休職の現状

国家公務員、地方公務員を問わず、精神疾患の公務員は増加しています。

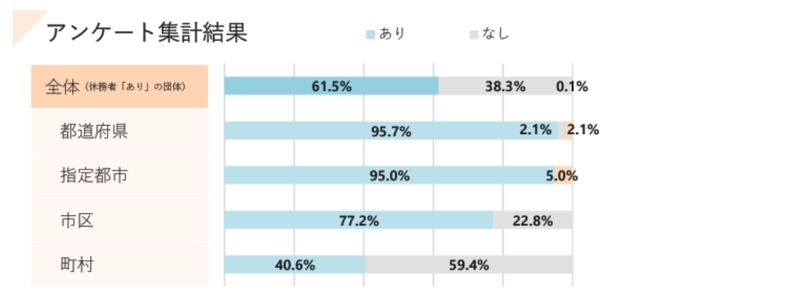

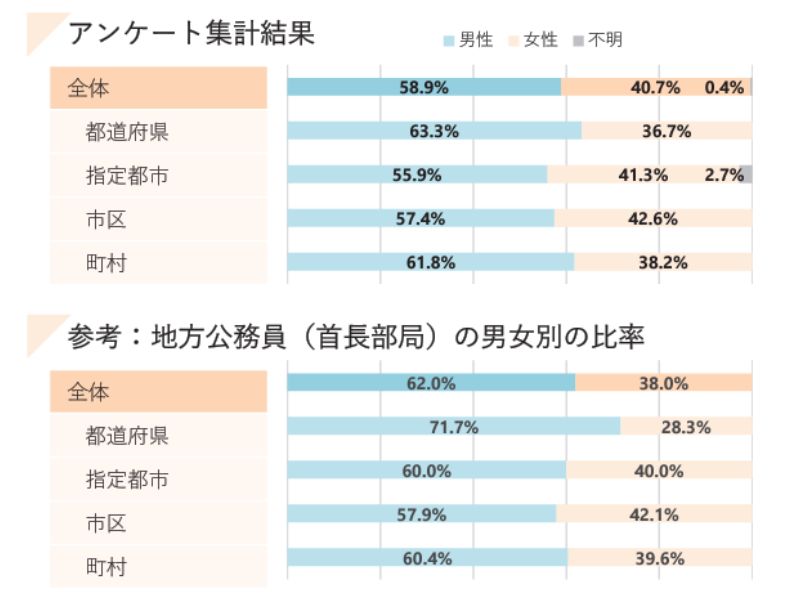

令和2年度に行われた「地方公務員のメンタルヘルス不調による休務者及び対策の状況」をもとに、現状をみていきましょう。

公務員の病気休暇・休職者の性別

男性の割合が多い(男性:女性=約6:4)

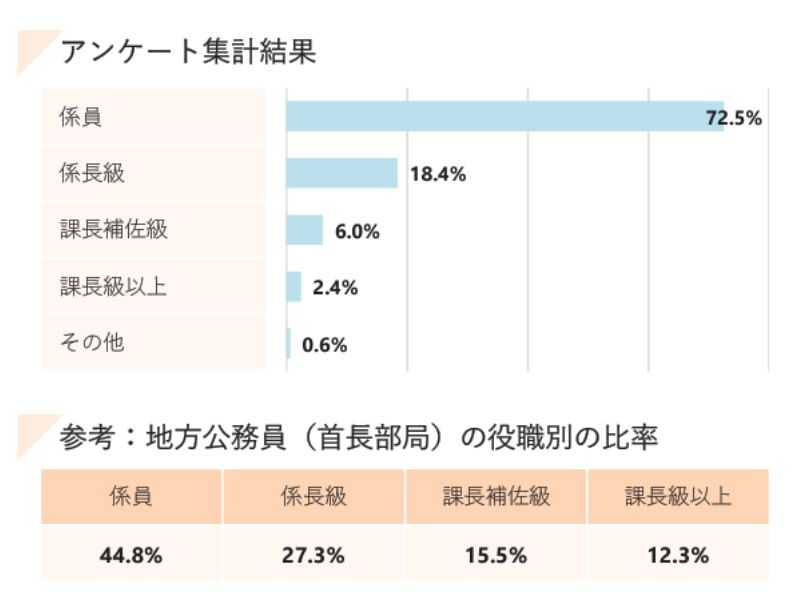

公務員の病気休暇・休職者の役職

係員の割合が多い。

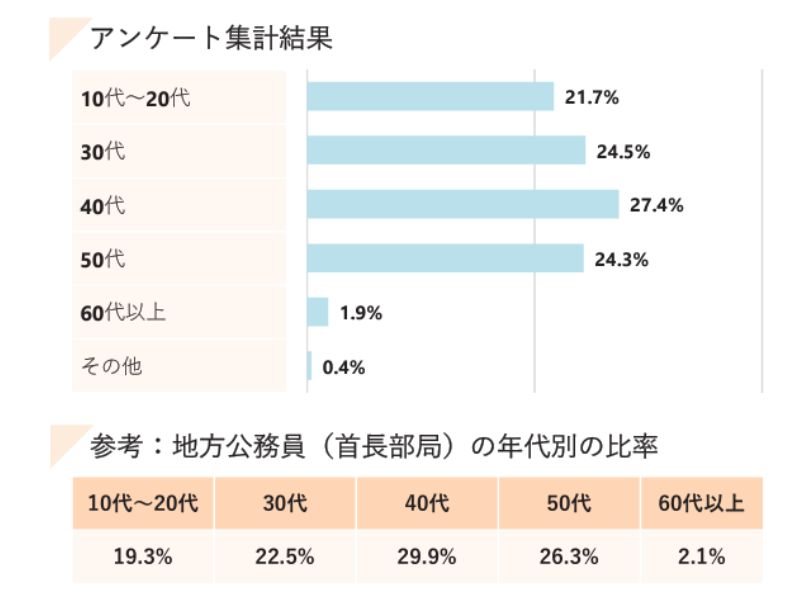

公務員の病気休暇・休職者の年代

40代の職員が最も多い。(27.4%)

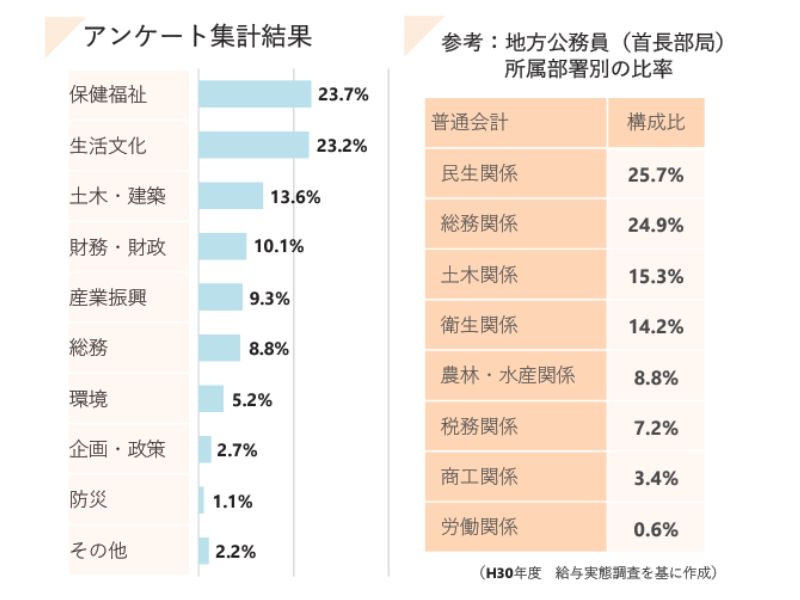

公務員の病気休暇・休職者の所属部署

保健福祉と生活文化の占める割合が多く、企画・政策・防災は少ない傾向がある。

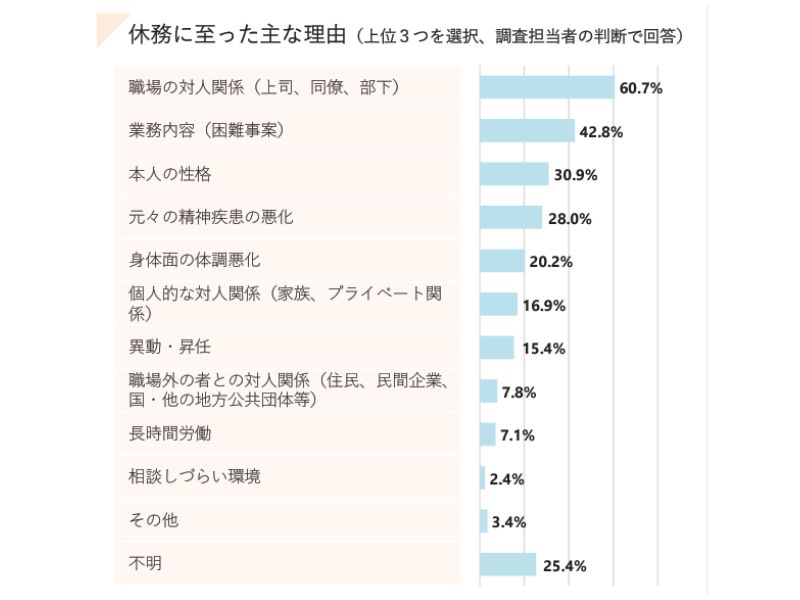

公務員の病気休暇・休職に至った主な理由

職場の対人関係(60.7%)

公務員の病気休暇・休職後の状況

病気休暇・休職後は復帰が最も多い(55.5%)

公務員の病気休暇・休職の3つのデメリット

ここでは病気休暇・休職を取得する上でデメリットを3つ紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

公務員の病気休暇、休職は今後の出世に影響

ケガや病気での短期間であれば、全く問題はありませんが、精神的な疾患での長期間の休職になると、出世やキャリアへの影響がでてくるのは事実です。

とはいえ、出世に関わるからと言って、無理に仕事をしてはダメです。

公務員の病気休暇、休職中の行動には注意が必要

病気休暇、休職期間中には制限がかかり、安易な気持ちで旅行や遊びに出かけてしまうと懲戒処分を受ける可能性があります。

病気休暇中にUSJへ 大阪府寝屋川市が職員を停職処分

大阪府寝屋川市のこども部の男性職員(36)は2021年秋から病気休暇中だったが、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオジャパンなどに遊びに行っており、「療養の範囲を明らかに超えた行動を繰り返した」(人事室)として停職3カ月の処分とした。市の調査に対し、「主治医にはできる限り通常の生活を過ごすように言われていたが、度を超すよな行動で反省している」と話しているという。

引用元:朝日新聞デジタル

全ての外出や旅行が制限されるわけではないので、人事担当者に確認しておくといいですね。

公務員の病気休暇、休職は昇給・ボーナスに影響

病気休暇、休職中の欠勤日数によっては昇給には制限がかかります。

また、ボーナスについても、過去半年間の勤務状況をもとに支給額が決まるので、休職期間によっては減額、支給額ゼロになります。

まとめ

万が一、うつ病やケガなどで仕事ができない状態に陥った場合、退職を考える前に、ぜひ「病気休暇」や「休職」制度を利用しましょう。

病気休暇の取得について悩む方も多いかもしれませんが、実際に多くの人が利用しています。誰しもメンタルの不調や怪我に悩まされることがありますが、公務員はしっかりとした制度が整っています。

大切なことは、辛い時にすぐに退職を考えるのではなく、一度病気休暇を取得して十分にリフレッシュすることです。治療やリハビリを受けながら、復職に向けた準備を進めていきましょう。