60歳で定年退職する予定だったけど、定年延長になったの?

国家公務員法と地方公務員法の改正により、2023年4月から公務員の定年が、現在の60歳から段階的に引き上げられることになりました。

2023年度からは、国家公務員、地方公務員の定年延長がいよいよ始まります。

「定年延長は何歳から?」

「給与はどうなるの?」

「退職金は?」

など、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

今回は、公務員の定年延長について以下の内容でわかりやすく解説していきます。

- 公務員の定年延長はいつから始まるの?

- 公務員の定年延長スケジュール

- 定年延長で給与はどうなる?

- 公務員の定年延長で退職金はどうなるの?

公務員の定年延長はいつから?スケジュールを図解で完全解説

公務員の定年延長が具体的にいつから開始されるのか、そのスケジュールに関する情報をお伝えします。自身のキャリアプランに生かしていただけるよう、解説します。

2023年度にスタートする公務員の定年延長。

最終的な定年は65歳ですが、一気に65歳まで引き上げられるわけではありません。

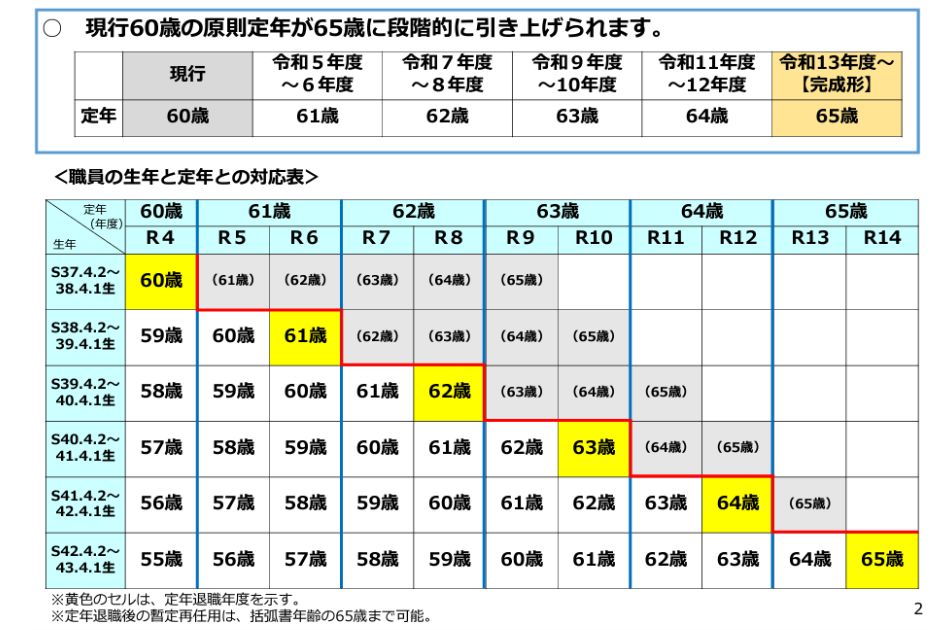

以下の表のように、2023年度から2031年度まで、2年に1歳ずつ引き上げられます。

すぐに65歳になるわけではないんですね。

昭和42年4月2日~昭和43年4月1日生まれ以降の人の定年が65歳になります。

公務員の定年延長は2023年度、つまり2023年4月(令和5年4月)から施行されます。

…ということは、2023年度に60歳の人は、61歳が定年になるってことね!

以降はコチラ

| 年度 | 定年年齢 |

|---|---|

| 2023~2024年度 | 61歳 |

| 2025~2026年度 | 62歳 |

| 2027~2028年度 | 63歳 |

| 2029~2030年度 | 64歳 |

| 2031年以降 | 65歳 |

国家公務員法 第八十一条の二

職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。② 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

引用元:国家公務員法

では、地方公務員はというと…

「国の職員につき定められている定年を基準として、条例で定める」となっています。

地方公務員法第二十八条の二

職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。2 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。

引用元:地方公務員法

それぞれの地方自治体の条例を見る必要がありますね

法律の改正内容【令和5年4月1日施行】

2021年(令和3年)6月、国家公務員法及び地方公務員法が改正されました。

この法改正により、2023年(令和5年)以降、国家公務員の定年が段階的に65歳まで延長されることが決まりました。

国家公務員法 第八十一条の六

職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。② 前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、65年を超え70年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする

引用元:国家公務員法

前回と同じように地方公務員は「国の職員につき定められている定年を基準として、条例で定める」とされています。

公務員定年延長の鍵となるポイント

定年延長制度は、公務員のキャリアプランや働き方の柔軟性を高める重要な要素となっています。この記事では、定年延長を活用する上で注目すべきポイントや、その効果的な活用方法について詳しく解説します。

公務員の定年延長のポイントは以下の5つが挙げられます。

- 定年の段階的引き上げ

- 役職定年制

- 定年延長時の給与

- 退職手当

- 定年前再任用短時間勤務制

これらの解説の前に、「定年」とはどのように法律で定められているのでしょうか。

現在の法律【国家公務員・地方公務員】

2022年現在、国家公務員の定年は60歳として、国家公務員法(第81条2)に定められています。

公務員の定年延長と役職の関係性【キャリアの展望を図解で解説】

公務員の皆さんにとって、定年延長と役職の関係性はキャリアパスを考える上で重要です。この記事では、公務員の定年延長が役職にどのような影響を及ぼすのか、その関係性を図解を交えて分かりやすく解説します。

公務員の定年延長と役職の関係性を図解を通じて一緒に理解を深めましょう

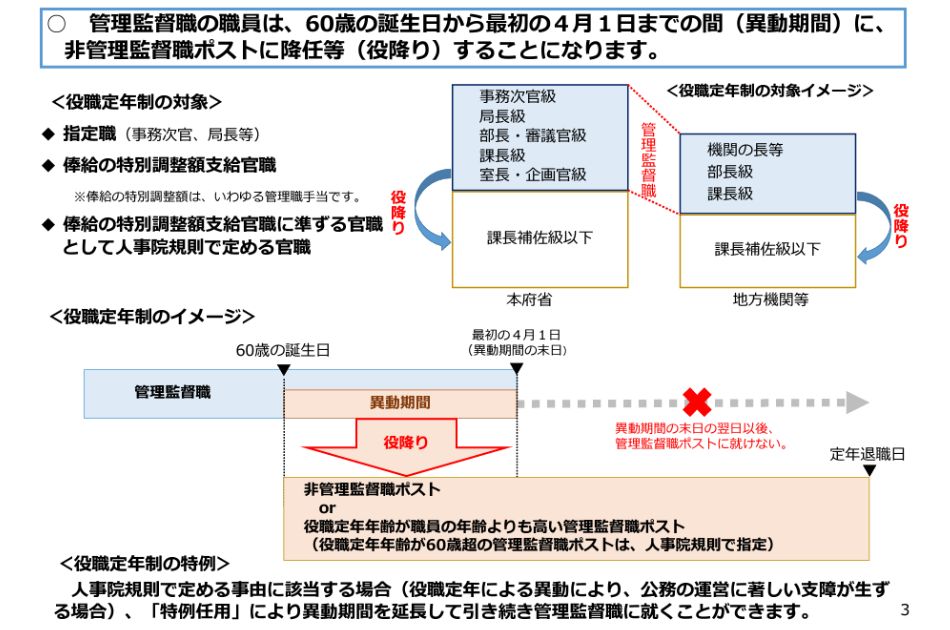

定年延長に伴い、60歳で管理職から外す「役職定年制」が導入されます。

- 組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。

- 役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

定年が伸びたからと言って、そのまま管理職を続けれるわけではないということですね。

また、フルタイムだけでなく、短時間勤務もえらべる仕組みも取り入れられる予定。

60歳で役職定年して、上司と部下が逆になるのは、働きづらい気がしますね…

公務員の定年延長と給与の関係

定年延長で気になるのは、「給与はどうなるの?」ではないでしょうか。

地方公務員の給与は、基本給の「給料」と「手当」から構成されています。

「給料+手当=給与」ということです。

では、それぞれについて、定年延長でどう変化があるのか見ていきましょう。

給料(基本給)は7割水準になる

60歳を超えた公務員の給料は、直前の給料の7割程度に抑えられます。

しかし、ここで注意点が1つあります。

「非管理監督職」と「管理監督職」では違いが出てきます。

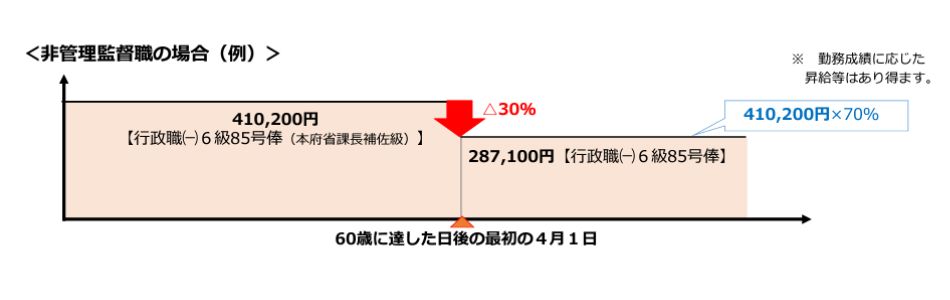

非管理監督職の場合の給与

以下の図の通り、非管理監督職の場合、退職時の給料の7割になります。

例えば、

【行政職(一)6級85号俸】

基本給410,200円の場合

410、200円×70%=287,100円となります。

定年後に違う仕事で時給1,000円で働くより、コレの方がいいですね。

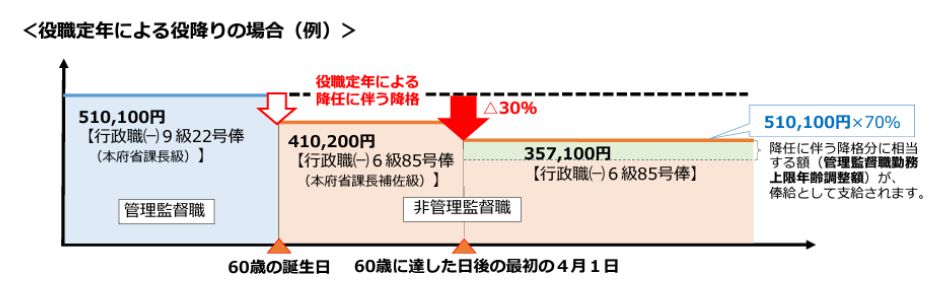

管理監督職の場合の給与

それでは、管理監督者の場合ばどうなのでしょうか。

管理監督者であれば、役降り前の給料の7割水準になります。

例えば、

【行政職(一)9級22号俸】

基本給510,100円の場合

510,100円×70%=357,100円となります。

いずれの場合も、定年延長後の給料は

「給料表の額×70%」になります。

2031年までに給与制度も改定し、給料の急激な落ち込みなどがないように緩和制度を設ける予定です。

諸手当はどうなるの?

手当と言っても、地域手当、時間外勤務手当、扶養手当など様々なものがあります。

定年延長における手当は2つに分類されます。

- 地域手当

- 期末・勤勉手当

- 夜勤手当

- 超過勤務手当etc

- 住居手当

- 扶養手当

- 通勤手当

- 特殊勤務手当etc

定年延長後の給料水準を再任用と比較

2021年度現在でも、60歳定年後に引き続き自治体で働ける「再任用」という制度があります。定年延長との違いについて比べてみましょう。

【再任用の場合】

60歳で一度退職し、その後新たに職務の級が決定されるため、一般的に60歳前よりも職務の級は下がります。また、扶養手当や住居手当など、再任用職員は対象外の手当もあるため、収入は大きく減少する場合があります。

【定年延長の場合】

60歳前と同一の職務の級で引き続き勤務するため、再任用よりも職務の級が高くなることが多いです。また、扶養手当や住居手当など諸手当も支給されます。

再任用で働くのであれば、条件の良い定年延長の方がいいですね。

公務員定年延長後の退職金

ちょっと待って!

定年延長で退職金はどうなるの?7割の給料で退職金を計算されるなら、60歳で辞めた方がよくない?

定年延長における、退職金について2つの疑問がでてきます。

- 60歳以後定年延長して、65歳までに辞めた人の退職の種類の取扱い。

- 7割給料を基準に退職金が計算されるのか。

60歳以後定年前退職の取扱い【定年退職】

退職金を大きく左右するのは「退職理由」です。

「自己都合退職」と「定年退職」では支給割合が全然違ってきます。

でも、安心してください。

定年延長後に、65歳を待たずに退職した場合も、「定年退職」として取り扱います。

定年延長後の退職金の計算方法

「退職理由」とともに、「退職時の給料」は退職金に影響します。

定年延長後の7割の給料で退職金を計算されてしまうと、大きく減額されてしまいます。

これについても、減額前の給料月額の最高額を考慮して退職金を算定する「ピーク時特例」が適用されることになっています。

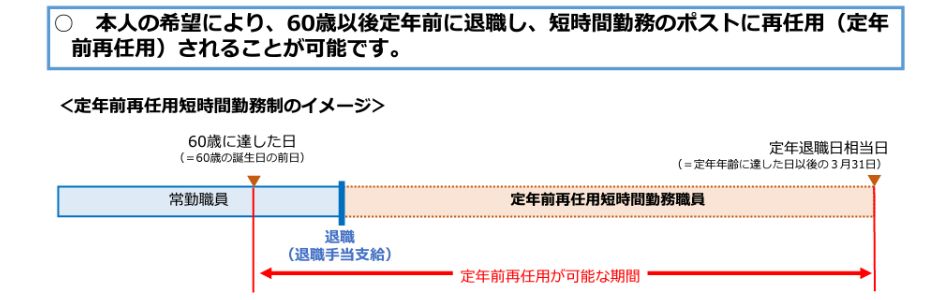

公務員の定年前再任用短時間勤務制度

定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以後に退職した職員を、本人の意向を踏まえ、短時間勤務の職で再任用することができる制度が創設されました。

短時間勤務にして、あとは好きな事したいな。

まとめ

今回は定年延長について解説しました。

定年は段階的に引き上げられ、2031年度(令和13年度)以降は65歳になります。

全国的に少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少しています。

その一つの解決策として「定年延長」は必然的なものでもあります。

60歳で退職して、自由に生きたい

60歳以降はゆっくりしたかった。

このように考えている方も多くいるのではないでしょうか。

60歳以降も今の仕事を続けたいと思っている方ならば「定年延長」はありがたい制度ですね。

一方で、「自由に生きたい」「好きなことをしたい」と思っている方も多くいるのは事実です。

そうであれば、退職前から「自分で稼ぐ」スキルを獲得する必要があります。

結論、以下の3つを守ればバレません。

- 家族以外に話さない

- 住民税の納付に注意

- 勤務中にしない

それでも、心配であれば以下の2つの方法を紹介します。

- バレてもいい副業をする

>>公務員バレてもOK!おすすめ副業7選 - 家族名義で副業をする

>>公務員が副業するなら家族名義が最強